文|邱欣怡 应美萍

【摘 要】家庭是幼儿成长的第一站,阅读是幼儿成长过程中不可或缺的重要环节。亲子阅读作为家庭教育的重要形式,将幼儿与家长紧密连接。以绘本为依托,通过共学、共历、共评、共长等多元化模式引领亲子进行有效阅读,注重真实情境、问题解决、小组合作和评价分享,能有效驱动幼儿的发展性思维,调动家庭教育积极性,夯实幼儿的阅读素养,促进幼儿各方面能力的发展,实现从“阅读”至 “悦读”的园本特色课程体系构建。

【关键词】阅读 悦读 STEAM项目化 亲子阅读

STEAM教育理念下,学前教育注重培养幼儿的创新思维、实践能力和问题解决能力[1]。亲子阅读作为早期教育的重要方式,不仅能增进亲子间的情感交流,还能为幼儿打开知识的大门[2]。幼儿的学习经验源于幼儿的自主研究,教师有必要及时抓住驱动性问题,借机引导,促进幼儿开展深度学习。《中国桥》亲子阅读活动就源于幼儿平时的生活经验和偶然兴趣。在本次项目活动中,教师以幼儿为学习主体,根据幼儿的兴趣选择他们喜闻乐见的活动,引导幼儿围绕驱动性问题进行探索,寻找答案,实现项目活动的探究学习。

一、共学:多层次思考讨论,引发STEAM学习热度

1. 抓住驱动性问题,生成项目主题

区域游戏过程中,阅读区内聚集了多数幼儿,幼儿围绕绘本《中国桥》展开了讨论:“这是什么绘本?”“妈妈告诉我是《中国桥》。”“我想和妈妈一起搭建桥。”“里面都有什么桥?”“桥会倒吗?”

《3~6岁儿童学习与发展指南》中指出,珍视游戏和生活的独特价值,创设丰富的教育环境,合理安排一日生活,最大限度地支持和满足幼儿通过感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。对幼儿来说,能够直接看到、听到、接触到的事物是最容易被接受的,也是最容易激起探究兴趣的。因此,教师紧抓偶然听到的驱动性问题,根据幼儿对阅读的兴趣进行深入探索,初步引发幼儿的学习兴趣。

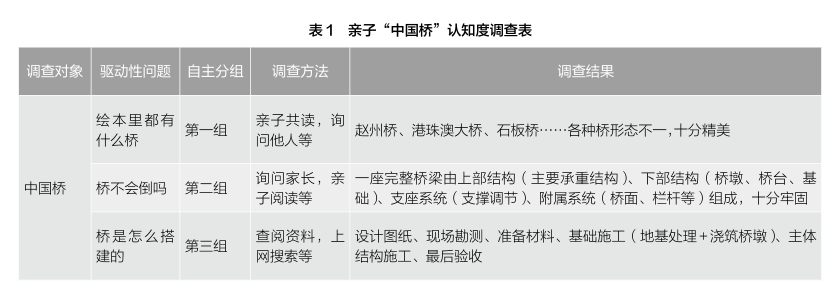

2. 梳理驱动性问题,分组调查分析

教师通过调查表对亲子有关中国桥的认知度进行调查,发现大部分亲子对于桥的结构及搭建方法等缺乏认知。针对这一情况,教师梳理幼儿提出的驱动性问题,初步开展问题调查(见表1),并结合大班幼儿发展水平和STEAM活动特性,初步预设目标,亲子将在科学、技术、工程、艺术、数学方面获得经验。

二、共历:促生驱动性问题,拓展STEAM学习深度

陈鹤琴的活教育理论强调幼儿应独立思考:幼儿能够自己想的,应当让他自己想。察言观色即会听幼儿说,会看幼儿做。甄别经验问题即教师要用心倾听幼儿富有价值和延伸性的问题点,捕捉幼儿当下的经验水平,挖掘有效支持点。STEAM教育理念强调引导幼儿关注和思考身边真实有效的问题,有利于幼儿的深度学习和经验内化。

“你的桥好奇怪。”“这是我和妈妈一起画的, 就是这样的。”“你的桥怎么没有脚,怎么是平平的?我看到的桥不是这样的。”

STEAM教育理念下,亲子阅读活动中最重要 的是让幼儿在调查探究的过程中发展系统、分析、 限制、验证等逻辑思维,促进幼儿思考和判断能力发展[3]。第一组亲子通过共读绘本,知晓《中国桥》绘本里有赵州桥、港珠澳大桥、石板桥等精美 桥梁,幼儿对于桥的外形赞叹不已。教师结合大班“我的家乡”主题进行班级环境创设,带领幼儿画出各种形态各异的桥。第二组亲子通过共读、实地调查等多种形式了解到桥由桥墩、桥面、支座系统等组成,桥墩是桥梁的支撑结构,桥面需要搭建平稳才能使人安全通行,支座系统能够保持桥梁的安全性和稳定性。明确桥梁结构后,幼儿纷纷想尝 试搭建桥梁。如何搭建桥梁?结合第三组亲子的调查,幼儿总结出搭建桥梁的一系列流程:设计—选材—施工—验收。

亲子搭建桥梁的过程中不乏出现一些问题,而能说会问,就是能在幼儿感到困惑时及时诊断,引导幼儿综合经验、开展同伴探究从而解决问题。幼儿结合自身经验探索后,发现KT板搭建桥梁容易倒,小木块搭建桥梁太小,于是选择使用大木块,但在搭建过程中又出现了新问题。于是,亲子再次共读《中国桥》,发现绘本里有许多桥梁选材、材料的数量及桥梁的平稳度等知识。并且,亲子了解到搭建桥的过程中有多种角色:设计师、工人、材料店老板等。亲子决定分角色尝试。“设计师”负责画桥梁图纸,“材料店老板”负责寻找合适的材料,“工人”直接施工, 大家分工有度,井然有序。

一座能够通行的桥梁,桥面的平整度格外重要。亲子选择同样高度的木块,利用平铺搭建的手法延伸桥面。“同高度的木块没有了。”“那怎么办?”“绘本中有解决办法吗?”亲子继续仔细共读,发现有座桥的搭建方式很特别:材料不是相同高度,完工后却能保持桥面平整。“两块矮木块和一块高木块的高度一样吗?我们试试。”于是幼儿拿了两块矮木块和一块高木块进行尝试,发现能摆成一样的高度。

面对材料不足的问题,亲子研读绘本,家长以引导式话语启发幼儿积极思考,促发幼儿的逻辑性思维,另辟新路,促进幼儿在数学领域的发展。

通过搭建桥梁,幼儿意识到桥面的承重能力至关重要,并对影响桥面承重能力的因素产生浓厚兴趣。在了解多种桥的类型和基本结构后,幼儿决定用纸制作不同承受能力的桥,比比谁的桥承重能力最强。幼儿用一张纸当桥面,发现桥面太薄,容易 坍塌;幼儿将纸对折,增加纸的厚度,发现承重能力有所提升,于是亲子得出结论:桥的承重能力和桥面厚度有关。

杜威强调“做中学”,就是在尝试的过程中能学到很多新知识。亲子大胆尝试、探索,继续追问:除了桥面厚度,桥的承重能力还和什么有关?亲子选择了同样厚度的桥面,改变了桥墩的距离,发现桥墩两端距离远,桥的承重能力弱;桥墩距离近,桥的承重能力强。亲子不断调整桥面厚度和桥墩距离,几次尝试后,制作出“最完美”的绘本剧道具“桥”。

遇到困惑大胆说出,同伴共寻问题解决方法。亲子在初建—推翻—猜想—验证的过程中对桥梁有了深刻认识,同时促进了幼儿人际交往、自主分工等多种综合能力的发展。

“我今天看到隔壁大五班小朋友不会搭桥。”“我弟弟也不会,他在中三班。”“我们教教他们吧!”“不会的人那么多,怎么教得过来?”“要不我们把搭桥的经过做成一本有意思的图画书,可以让他们自己学。”大家纷纷赞同。

幼儿在一次次阅读、试错、调整后获得了真实有效的建桥学习经验,迫不及待想把这些来之不易的经验分享给有需要的人。而绘本作为幼儿喜爱的一种载体,能够极大激发幼儿的学习兴趣。于是幼儿自主分组,绘制绘本,包括桥整体设计、材料选择、桥面厚度及桥墩距离,并严谨记录多次实验的过程和结果。幼儿希望通过分享让大家明白搭桥者的谨慎细致。

在亲子阅读、搭建桥梁、制作绘本的过程中,遇到问题,家长耐心引导幼儿仔细阅读,观察画面,鼓励幼儿,直至找出答案。幼儿失败或出错后,也没有气馁,而是推盘重来,直至成功。这些坚持、鼓励的正向品质,亲子间的情感都是十分可贵的,也是一次次经验的理解和收获。

意大利幼儿教育家马拉古兹曾说过:“儿童是由一百组成的。”幼儿的语言有“一百种”,他们能够用自己的语言讲述故事,而不是单纯的书面语言。他们的语言体现了想象力和创造力,赋予了故事新的生命。在阅读实践中,幼儿的想法也有“一百种”。他们带动家长成立书香家庭,亲子共同创编故事,创新了阅读模式,同时也激发了幼儿的想象力、提高了幼 儿的逻辑思维能力。

这些都是亲子阅读绘本的有趣真实经历,亲子在共读、共演、共玩、共创绘本的过程中发现问题、探索问题、追踪问题、解决问题,真正体验到了阅读的乐趣,实现了从阅读到“悦读”的完美蜕变。

三、共评:多形式呈现分享,推进STEAM 学习深度

每一次STEAM教育活动的内容都应当是广泛的,因为所有的学科都不是独立存在的。教师需要将学科综合起来,多元描述事物。

在亲子阅读项目化探究活动中,许多活动都是依据幼儿的已有经验提升幼儿的水平,并且生成了许多新活动、生发了许多新经验。这就需要教师全程全神贯注,以跟进式评价全面分析幼儿所得信息,及时评估判断,诊断经验,充分满足幼儿需求[3]。教师围绕项目主题,抓住驱动性问题,在亲子实践的过程中开展针对性观察,记录亲子阅读、表演、创新中 的即时表现,全面了解幼儿的发展状况。

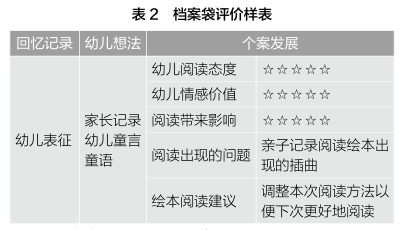

档案式评价能够将过去、目前和未来的表现相联系,整合评价。大班幼儿已经能够认识自我,有能力评价自己,成为自主评价者(见表2)。

3. 联动评价,互助共推共长

评价主体除了有“局中者”,也要有旁观者。除了幼儿自主评价,教师评价和家长评价也非常重要。 在亲子阅读项目化实践活动中,每个活动小节后教师都会及时和家长交流,获得及时反馈,并根据建议调整方向,获得家长的肯定与大力支持。本次项目活动的开展,同时也促进了教师和幼儿项目实施能力的发展,促使师幼在研究中互助共推共长。

四、共长:多途径观念转变,促进STEAM 学习生长

每个班级都建立了班级阅读云盘,教师把幼儿在园读绘本、讲故事的图片或视频及时上传到云盘内,便于家长随时进入云盘查看自己孩子的表现。同时,家长也可以通过云盘上传在家开展亲子阅读的情况,可以是一家三口共读绘本、共演绘本的视频,也可以是幼儿讲述故事给家长听的视频,种类丰富,方便教师及时了解幼儿在家的阅读表现及发展水平。云盘的建立促进了家长和教师的交流,十分便捷实用。

亲子走进社区,参与到社会生活之中,了解、感受他人的读书习惯、读书氛围、读书设施等读书文化,并积极推广、宣传亲子阅读,进一步丰富幼儿的阅读视野。

项目研究的实质是基于幼儿的兴趣,所以教师要及时抓住幼儿发现的驱动性问题,并加以利用、建构、探讨,从而获得学习发展。STEAM教育旨在培养幼儿的创新精神和实践能力,注重跨学科性、情境性、趣味性和实践性等核心特征,为当前幼儿项目式学习指引了方向[4]。有效利用亲子阅读开展项目化实践活动,促进了幼儿对阅读的热爱,并在实践中提升了其动手操作、分享合作等综合能力。以项目式活动亲子阅读为依托,教育活动基于体验和感受,教师更深层次地思考项目活动中的“教”与“学”,以幼儿的发展为目标,幼儿在深度学习的过程中获得持续性的人生体验,有效促进了师幼、家长三方共学、共历、共评、共长。

参考文献

[1] 王春林.基于项目活动中幼儿STEM课程实施的行动研究[D]. 武汉:华中师范大学,2019:1-2.

[2] 陈世明.图像时代的早期阅读[M].上海:复旦大学出版社, 2008:50-55.

[3] 吴邵萍.0~6岁儿童一体化亲子课程[M].上海:华东师范大学出版社,2013:9-10.

[4] 董文俊.大班STEAM教育活动中幼儿工程思维发展的行动研究[D].上海:上海师范大学,2020:3.

责任编辑:胡玉敏