【摘 要】文化意识体现核心素养的价值取向,文化意识培育融入小学英语教学有利于形塑学生文化品格,促进学生核心素养的有效提升。在当前小学英语教学中,不少教师对文化意识培育的关注度不够高,教学活动存在轻文化内涵挖掘、少本土文化渗透、缺思维情感融合的问题。教师应认真研读语篇材料及相关资源所蕴含的文化元素,尝试运用多种策略培育学生的文化意识。笔者探索通过创编文本、中外比较和建构信息来深化文化理解;通过活动体验、联结生活和鉴赏品味来强化文化认同;通过情境模拟、巧设作业和社会实践来促进文化践行,让学习活动“有料”“有情”“有变”,使学生在潜移默化中获得文化浸润,提升文化意识,形塑文化品格。

【关键词】文化意识培育 文化理解 文化认同 文化践行

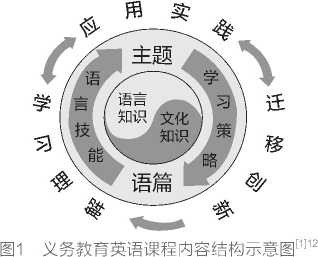

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,“英语课程要培养的学生核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力”,这四个方面“相互渗透,融合互动,协同发展”。“文化意识体现核心素养的价值取向”,“指对中外文化的理解和对优秀文化的鉴赏,是学生在新时代表现出的跨文化认知、态度和行为选择。文化意识的 培育有助于学生增强家国情怀和人类命运共同体意识,涵养品格,提升文明素养和社会责任感”[1]4-5。

在新课标中,语言知识与文化知识在英语课程 内容结构中处于核心地位,两者密不可分(见图1)。“文化知识既包括饮食、服饰、建筑、交通,以及相关发明与创造等物质文化的知识,也包括哲学、科学、历史、语言、文学、艺术、教育,以及价值观、道德修养、审美情趣、劳动意识、社会规约和风俗习惯等非物质文化的知识。”[1]23文化知识通常是外显的,为文化意识的形成提供基础;而文化意识则是内隐的,是文化知识的内化与升华,通常表现为个体的情感、态度、价值观以及行为倾向。小学阶段是学生在语言学习中形塑文化品格的基础阶段,也是学生在认识世界的过程中形成文化意识、提升核心素养的 关键时期。教师不仅要让学生具备听说读写的语言技能,而且要有意识地引导学生拓展文化知识,提升文化意识,怀着一颗中国心走上世界路,成为兼具中国 文化自信与国际视野的未来合格公民。

在小学英语教学中,教师应认真研读语篇材料及相关资源所蕴含的文化元素,引导学生在学习活动中感知、吸收、内化和迁移,从而培育学生的文化意识。然而,笔者发现当前不少教师对文化意识培育的 关注度不够高,误读文化意识的内涵,在对学生文化 意识的培育上存在一系列问题。

英语教学应落实工具性与人文性相统一的要求,然而不少教师轻视了语言的人文性。某教师在进行牛津上海版英语教材(以下均为此版本)三年级下册 Module 3 Unit 2主题教学时,让学生在语境中运用词汇sky、sea、mountain、river及句型“Look at...What colour/colours is/are ...? It’s/ They’re...”就大自然的色彩进行问答和描述,练习了单元核心语言知识。然而该教师仅囿于语言知识的教学,没有关注到语言知识中的文化元素,忽视了教材中所蕴含的山水之美,学生的文化意识培育就无从谈起。

随着我国对外开放程度的不断提高和跨文化交流的日益频繁,越来越多的小学生开始接触到西方文化,如母亲节、圣诞节、感恩节等。不少教师囿于教材中的文化元素,侧重于对英语国家文化知识的介绍,对本土优秀文化不够重视。同时,教师没有对中外文化进行比较和鉴别,学生无法去粗取精,无法正确地理解和吸收世界优秀文化。小学阶段是学生人生观、世界观和价值观形成的起始阶段和关键时期,引导小学生在提升语言能力、进行跨文化交际的同时感受中华文化的魅力显得尤为重要。

学习过程是认知与思维、情感交织在一起的过程,如果课堂上的“思维线”或“情感线”比较单一,学生对文化内涵的探究也会不到位。在四年级下册Module 2 Unit 3的第3课时Earth Hour教学中,某教师运用了师生问答、同桌讨论、角色扮演等方式,引导学生在谈论家庭生活的语境中,借助任务单和板书对家庭场所及不同的家庭活动进行口头和书面介绍。该教师习惯于在课堂上练习检测,虽拓展了与本课主题相关的语言知识,渗透了环保意识,却因“扶”得较多,使得学生对于“How do you feel now?”这一问题的输出基本为“happy”,未能产生情感共鸣。学生无法真正领略到语篇的文化内涵,也就没有了语言、思维与情感相互融合之后的深度思考和创造,学习能力无法得到有效提升。

怎样才能在小学英语教学中有机融入文化意识的培育,引导学生在发展语言能力的同时形塑文化品格呢?笔者围绕小学英语教材内容,基于学情并结合具体教学实践,探讨如何从文化理解、文化认同、文化践行三个维度培育学生文化意识,提升学生核心素养。

1. 深化文化理解—“有料”

语言和文化有着千丝万缕的联系,教师应灵活处理教材资源,有意识地引导学生对多元文化进行感知与理解,让学生在每一个单元主题下都能有文化体验,让英语课堂更“有料”。

教师可以基于教材,根据教学内容创编歌曲、小诗等语段或语篇,引导学生感知英语语言特点,在朗诵中体悟语言的魅力,培养审美情趣。比如,在三年级下册 Module 3 Unit 2的课堂教学中,授课教师根据核心词汇sky、sea、mountain、river,以及学生的知识储备和生活实际创编了文本:“The sea can be light blue. The sea can be dark blue. Sometimes it’s light green. Sometimes it’s dark green. The sea is beautiful. Nature is beautiful.”以诗歌体裁贯穿整节课,引导学生在语境中理解colourful、violet、light blue、dark blue、light green、dark green等各种颜色的英语表达,实现新旧知识的滚动复现。英文小诗给人一种回环往复之感,学生读起来朗朗上口,韵味无穷。此景、此诗融为一体,学生在反复吟唱中体悟了诗歌的语言魅力,深化了对“colourful nature”这一主题的感知。

(2)中外比较,感知文化异同

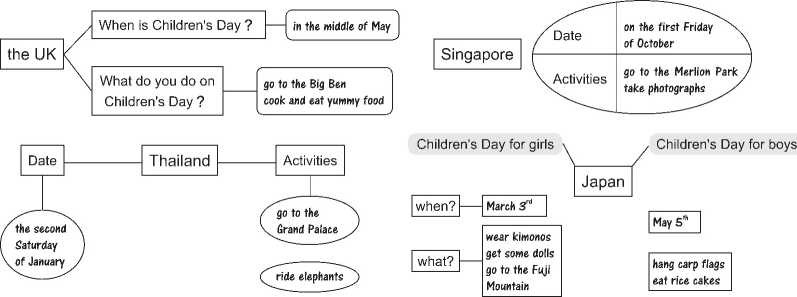

Moran曾提出,文化学习应该基于文化比较,因为文化比较能够使学生更深入地理解文化的差异性, 是培养学生跨文化交际的重要方式[2]。比如,在三年级下册Module 4 Unit 2的阅读板块教学中,教师在“Children’s Day in different countries”的语境中让学生借助思维导图运用所学单词和句型描述不同国家儿童节的日期及活动,引导学生对不同国家的节日文化习俗进行比较,并完成思维导图(见图2)。在与中国儿童节习俗的比较中,不同国家的标志物、服饰等文化知识融到一起,学生对比异同, 理解文化差异,树立了国际视野。

图2多元的儿童节文化

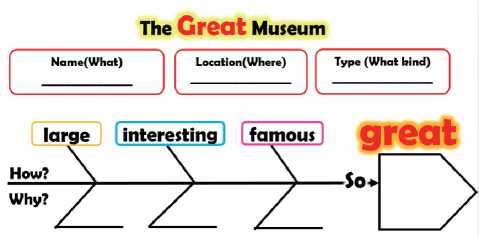

鱼骨图、知识树和维恩图等思维可视化工具可以使知识结构化,为学生扫清阅读障碍,有助于学生就话题进行有条理的表达和分享,从而促进对语言知识与文化知识的品悟深化。比如,某教师在执教五年级下册Module 4 Unit 1时,播放了两段有关the Louvre Museum的视频,伴着舒缓的音乐呈现出一幅幅反映the Louvre Museum历史文化的图画,给学生以美的享受。教师就视频内容进行提问:“What’s the name of the museum?”“Where is it?” “What kind of museum is it?”这些问题串起横向思维链,“How is the Louvre Museum?”“Why?”系列问题串起纵向思维链(见图3)。

图3 The Louvre Museum一文的思维导图

教师以开放性问题“What is the world ’s most famous painting? ”来激活学生思维。之后,以一段对几位外籍教师的采访视频让学生了解不同国家的人对该话题的共识—“The Mona Lisa is the world’s most famous painting”。在对卢浮宫文化进行理解和口头表达之后,学生完成了“ My favourite museum ”的写作任务,并分享表达:“My favourite museum is ...Because...It’s ...(where). There is/are...(what) in it. I’d like to visit it...(when).”整个课堂思维导图式的任务设计有效建构了语篇信息,引导学生进行积极思考,在感知英语国家文化内涵的同时增强了文化理解。

2.强化文化认同—“有情”

培养文化认同感,除指尊重和欣赏多元文化之外,还指增强对本土文化的认知和自豪感。在英语课程中融入中华文化,引导学生认知、理解、认同和传播本土优秀文化,建构家国情怀,树立文化自信是英语课程的重要责任[3]。教师应引导学生在开阔国际视野的同时,增强对本土优秀文化的认同与热爱,从而坚定文化自信,让认知活动与“有情”氛围互相交织。

语言是文化的载体,学生在学习教材内容时会接触到英语国家的生活习俗、文学艺术、行为规范等文化元素。教师应引导学生在跨文化的语言交际中学会 尊重他国文化。此外,还需要拓宽学生视野,结合学校资源开展丰富多彩的文化活动,为学生提供多样化的语言实践机会,如英语趣配音、舞台剧表演、英文歌曲演唱赛等,使学生在中外文化交流环境中获得语言能力的提高和跨文化沟通能力的提升。比如,在学校“全球小公民,同走世界路”英语节中,学生扮演自己喜欢的英文故事或者电影中的人物,在与外教互动的节日狂欢中,在帮同伴装扮与自我展示中,对英语国家的服饰文化有了尊重与欣赏,体悟了异国文化的魅力。

教育应扎根于生活。教师在鼓励学生进行跨文化交际的同时,不应忽略脚下的现实土壤,要将英语知识融入当下生活常识、人文地理等话题中, 拓宽学生的思维视野,强化学生对本土文化的认同。在“ Colours”主题教学中,笔者挖掘sky、sea、 mountain、river等大自然类词汇中所蕴含的文化内涵,结合中国的名山大川引导学生表达,与学生的现实生活经验进行联结。学生从著名的the Yellow River、the Yangtze River谈到上海的the Huangpu River时,由于触发了“兴趣点”,有的学生谈到暑假 随家人去了Rainbow Mountain(彩虹山),此处便有了课堂生成。笔者邀请这位学生上台,围绕问题链 “What colour is it?What can you see there? What canyou do there?”对自己所去的景点展开表达。班里有三个孩子都去过Rainbow Mountain,他们积极分享了所见所感,向同伴展示跨时空、跨地域的自然知识,在潜移默化中树立了热爱大自然、探索大自然的意识。

教师要将教材作为学生的“学材”之一,整合一切相关资源,关注学生的真实情感体验。比如,某教师在执教五年级下册Module 4 Unit 1的第3课时时,引导学生对卢浮宫话题进行探究,以一段介绍中国故宫的视频结尾,视频中一幅幅精美的图片和带有中国风的音乐,向学生展示我泱泱大国的历史与文化,激发学生的语言表达兴趣。语言和文化相辅相成,学生在鉴赏中完成了学习任务,促进了语用能力和文化意识的提升。

又如,笔者曾组织学生参加“Air poets”(空中诗社)经典古诗诵读活动。学生自由选择推荐目录中的古诗,如唐朝诗人孟浩然的《春晓》(A Spring Morning)、杜牧的《清明》(Mourning Day)等,从发音、节奏、情感表达、服装等几个方面进行比赛准备,一起欣赏和品味了优秀的朗诵作品。学生还 参与了线上人气投票活动,优胜者荣获了“ SUPER POET”的称号。在此过程中,学生通过体验和互评对本土文化有了更深刻的理解,用英语传播了中华优秀传统文化,激发了文化自豪感。

在促进学生文化理解、文化认同的基础之上,如何使学生将文化知识“内化于心,外化于行”呢?新课标提倡“践行学思结合、用创为本的英语学习活动观”[1]3,教师可以整合校内外丰富的资源,开展多场景的学习活动,引导学生在实践中体验、分析、探讨与分享,从而内化正确的价值观。

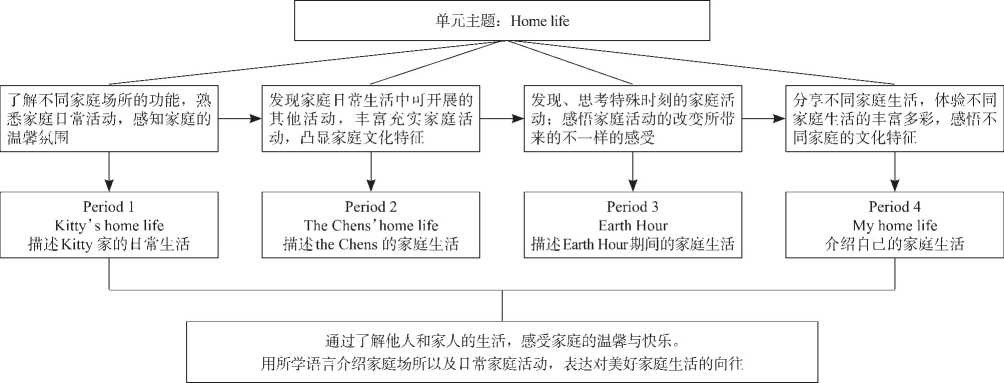

教师应在话题、文本与学生的生活经验之间架起桥梁,创设模拟的跨文化交际情境,让学生在情境中进行角色扮演,引导学生形成正确的价值取向。比如,在四年级下册Module 2 Unit 3的Earth Hour教学中,某教师精心研读语篇,在单元主题“Home life”下确立了单元文化育人蓝图(见图4),设置第3课时的探究主题为“Our earth,our home. Better earth, better life”,让学生关注地球家园,引发爱护地球环境的共鸣。

教师应在话题、文本与学生的生活经验之间架起桥梁,创设模拟的跨文化交际情境,让学生在情境中进行角色扮演,引导学生形成正确的价值取向。比如,在四年级下册Module 2 Unit 3的Earth Hour教学中,某教师精心研读语篇,在单元主题“Home life”下确立了单元文化育人蓝图(见图4),设置第3课时的探究主题为“Our earth,our home. Better earth, better life”,让学生关注地球家园,引发爱护地球环境的共鸣。

图4单元文化育人蓝图

如果教师突然关掉教室里的电灯,引出“ Earth Hour”主题,让学生表达此时的感受,学生或许会有不满。思考特殊时刻的家庭活动,以小组为一个“模拟家庭”单位进行角色扮演,reporter现场采访,合作表达如何度过不同的home life,进行语用输出,能让学生更易于接受。在模拟的语言学习情境中,学生用英语实践了reporter与他人的交流方式,感知和理解了英语国家如何礼貌、得体地采访他人,在提升跨文化交际能力的同时,内化了“Earth Hour”的主题意义,培养了关注地球生态环境的意识。

相对于课堂教学而言,作业可以延展学生的学习时空,使得学生的文化体验更灵活、更丰富。教师可以精心设计拓展延伸类作业,引导学生“用英语做事”。比如,让学生挖掘和探究家乡的历史文化、民俗风情、传统技艺等,在语言实践中体验与分享,亲身感受本土优秀文化的独特魅力,从而增强对本土优秀文化的认同感和自豪感。结合即将到来的寒假,笔者在班内开展了“用英语庆祝中国节”的活动(见表1)。

表1 寒假文化特色作业

Step1 了解节日 | 搜寻、阅读、观看关于元宵节的英语 文章或短视频 |

Step2 设计谜语 | 设计与已学的食物、文具等内容相关 的英语谜语 |

Step3 制作花灯 | 把英语谜语放到花灯上去 |

Step4 秀一秀花絮 | 把制作的花絮拍成照片,上传到班级 相册 |

Step5 猜一猜灯谜 | 开学第一周的英语课,到讲台上来让 同学猜一猜你的灯谜,评选出全班最佳寒假作业 |

学生搜寻资料并制作特色元宵节花灯,用英语书写灯谜,开学后上台展示。学生用英语介绍几个制作步骤,朗读灯谜内容,同学之间竞猜并互评。学生利用现代信息技术手段秀一秀制作花絮,还可以从班级群里直观地了解到同伴分享的花灯制作过程,将快乐的情绪延续,传播了中华节日文化,进一步内化了对本土文化的认同。英语学科与中华优秀传统文化相融 合的拓展作业,为学生提供了个性化表达的空间,学生从书本中走出去,共同体验了传统中国节的浓厚氛围,提升了创造性思维能力和动手实践能力,得到了中华优秀传统文化的精神滋养。

《新版课程标准解析与教学指导:小学英语》指出,要从学科本位转向以问题解决、项目学习、联系 生活为特征的跨学科学习,全面促进学生核心素养的发展[4]。因此,教师可以依托学校德育工作,充分整合学校资源、家长资源和社会资源,开展丰富多彩的英语综合实践活动,提升学生运用所学语言及跨学科知识创造性解决问题的能力,实现家校社协同育人。

项目学习源于杜威“做中学”的教学思想,它强调真实情境、复杂问题、超越学科和合作完成等要素,提倡引导学生将当下的读书与做事(项目)、做人(素养)建立关联,将学校生活与未来个人生活、校外社会实践建立关联[5]。笔者利用学校开展项目学习的契机,结合本土地域特色,与家委会合作,带领学生走进了区内美丽的园林,用英语探寻古老园林的文化根基。各小组成员通过阅读、收集资料和实地考察,合作展示了“手绘导览图”“小导游在线”等与众不同的成果。学生还得到了登上学校舞台展示的机会,穿上汉服来展示实践成果。在项目化实践中,学生综合运用英语、美术、信息学等学科知识和技能解决问题,从书本知识走向更广阔的生活场景,发展了学习能力,涵养了文化品格。

文化意识培育是一个长期的过程,教师需要立足人本思想,深度关注学生的跨文化认知、态度和行为选择。教师应认真研读教材,深入挖掘语言背后的文化内涵,引导学生通过中外比较感知文化异同,分享文化理解,打造载体丰富的“有料”课堂;引导学生尊重和欣赏多元文化,同时加深对本土优秀文化的认同与热爱,让认知活动与“有情”氛围交织融合;联结课堂内外,引导学生将文化知识应用于实际情境, 在用英语“做事”中学会关注人类命运共同体,并探寻自身文化根基,在体验与思考中让文化意识“有变”,在潜移默化中实现文化品格的有效提升。对学生文化意识的培育既要立足英语课堂,又要走进社会生活,组织学生参与多模态的文化体验与实践活动, 让学生在潜移默化中获得文化浸润,提升文化意识,形塑文化品格,成长为兼具国际视野、爱国情怀和跨文化交际能力的时代新人。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 余健明,郭洁.高中生跨文化交际能力的调查与分析[J].中小学外语教学(中学篇),2014,37(9):13-17.

[3] 鲁子问.中华文化融入我国英语课堂的可能路径[J].江苏教育, 2018(91):21-24.

[4] 王蔷.新版课程标准解析与教学指导:小学英语[M].北京:北京师范大学出版社, 2022:79.

[5] 夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021:1-2.

责任编辑:赵继莹